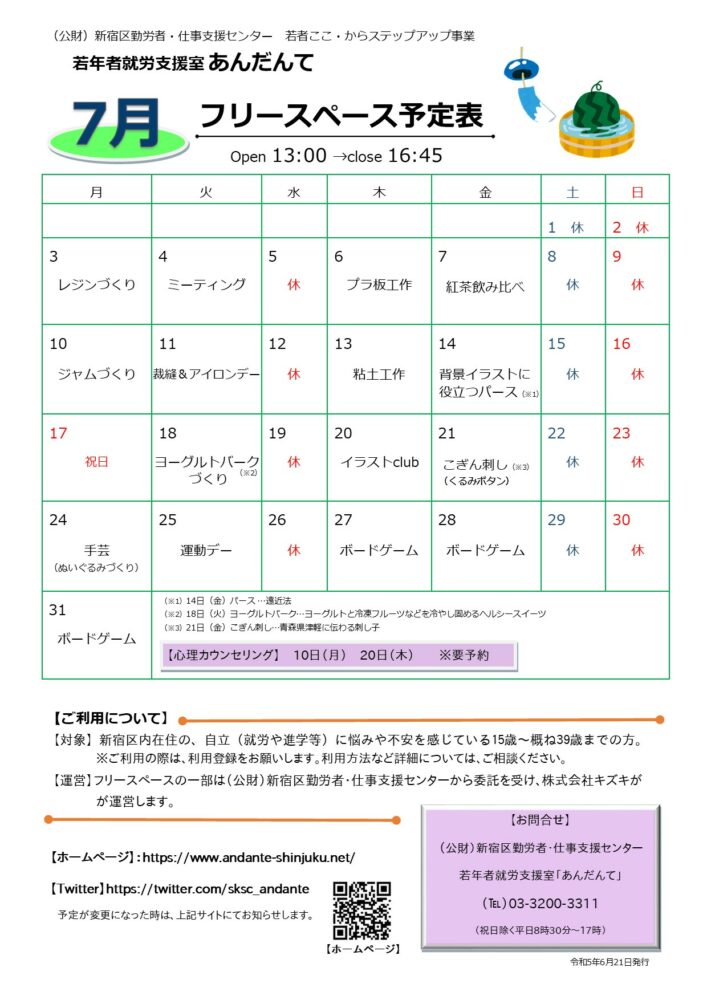

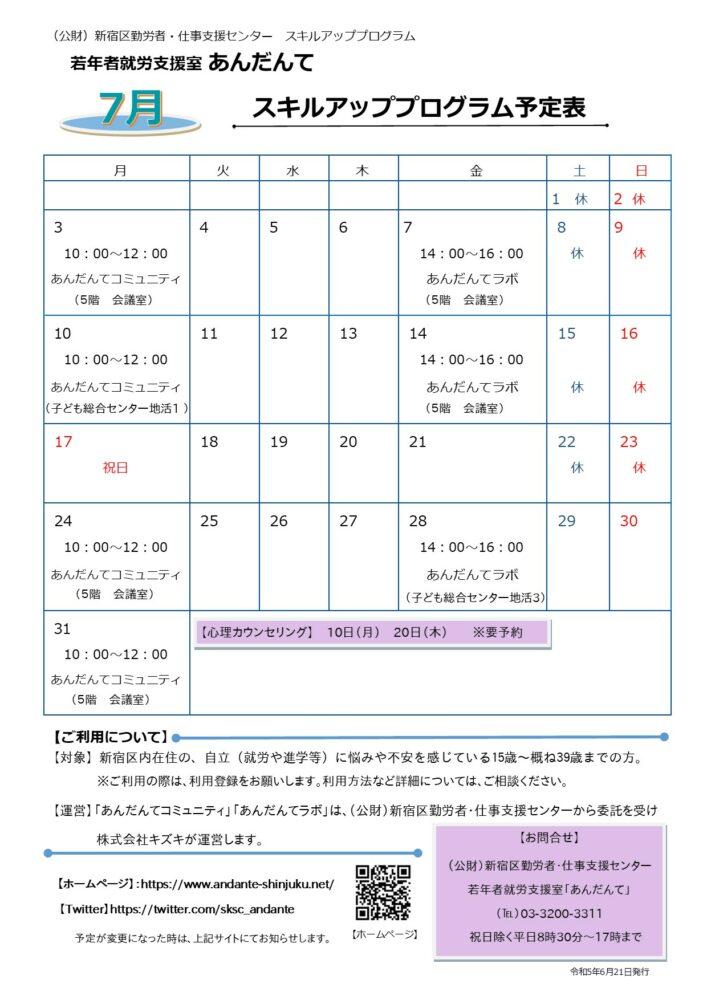

【7月】あんだんて予定表(フリースペース、スキルアッププログラム)

***********************************************

(開催日)

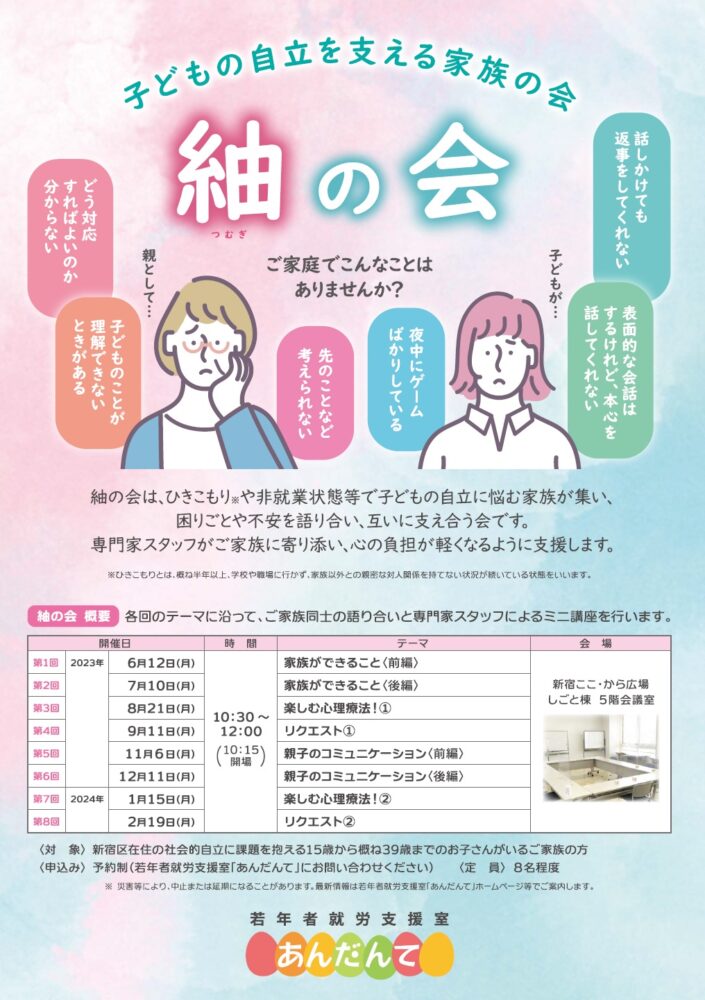

第1回 2023年 6月12日(月) 「家族ができること<前編>」

第2回 2023年7月10日(月) 「家族ができること<後編>」

第3回 2023年8月21日(月) 「楽しむ心理療法!①」

第4回 2023年9月11日(月) 「リクエスト①」

第5回 2023年11月6日(月) 「親子のコミュニケーション<前編>」

第6回 2023年12月11日(月) 「親子のコミュニケーション<後編>」

第7回 2024年1月15日(月) 「楽しむ心理療法!②」

第8回 2024年2月19日(月) 「リクエスト②」

(時間)10:30~12:00(10:15開場)

(会場)新宿ここ・から広場 しごと棟 5階会議室

(対象)新宿区在住の社会的自立に課題を抱える15歳から概ね39歳までのお子さんがいるご家族の方

(申込み)予約制(若年者就労支援室「あんだんて」にお問い合わせください)

(定員)8名程度

※子どもの自立を支える家族の会「紬の会」は、(公財)新宿区勤労者・仕事支援センターから委託を受け、NPO法人CNSネットワーク協議会が運営しています。

(公財)新宿区勤労者・仕事支援センターは、区の施設等にある店舗で飲食の提供や福祉商品、地方物産の販売を通して障害のある方などの就労訓練を行っています。

新宿スポーツセンター店はこれまで「ベジタブルカフェふらっと」としてに多くの方に親しまれてきたお店でした。そして、来る4月25日(火)からだれでも気軽に立ち寄れて、ほっとできる憩いの空間「CAFEふらっと」としてリニューアルオープンする運びとなりました♪

新宿スポーツセンターの1階にあります。入口はちょっとわかりにくいのですが、ファミリーマートさんの入口から入ります☆

*店内はこんな感じです⇓

あんだんてメンバーのアイディアとセンスを詰め込んでお店のリニューアルオープンに協力させていただきました!

リニューアルオープンだけでなく、これからも「あんだんて」は「CAFEふらっと」に協力予定です。”あんだんてプロデュース品”もお店に足を運ぶ楽しみに加えてもらえたらうれしいです*

①お店に入ったら、レジで注文

②精算すると番号札を渡されます。番号札を持ってお席へ➡

③スタッフがお食事をお運びしますので、お席でゆったりお待ちください♪

★ハンドドリップコーヒーがおすすめ

西早稲田あした作業所(就労継続支援B型事業所)で販売しているコーヒー豆を使ったハンドドリップコーヒーです。雑味がなくさっぱりとしたコーヒーが自慢です!ぜひご賞味下さい。

●ぜひ、ふらっと気軽にお立ち寄りください♪ご来店をお待ちしております。

2023年2月7日にミニ準備講座「職場で求められるコミュ力」を開催しました。“仕事とプライベートのコミュニケーションの違い”や、そもそも“組織とは何か”などを学ぶ講座となりました。

2023年2月9日、3月2日の2回に分けて、港区南麻布にあるSIA株式会社(以下:SIA)様にご協力いただき、会社説明、社内見学、社員の方々からのご講話や質疑応答など盛りだくさんの内容でご対応いただきました。

SIA様は、Webシステム開発、スマートフォンアプリ開発などを行うIT企業として2003年に創業。社長の木原様は、国内でのiPhone発売当初からiosアプリの開発にいち早く着目するなど、常に新しい技術にアンテナをはりめぐらせていらっしゃったそうです。そして、現在はAIシステム開発業務への取り組みも始められているそうです。

社内は私たちが想像していたIT企業と異なり、アットホームな雰囲気が漂う社員数15名のオフィスでした。見学会を担当いただいた営業のM様をのぞき、全員がシステムエンジニア(以下:SE)&プログラマー(以下:PG)という専門職集団です。大きなモニターが置かれた社員の方々のデスクと同じ空間に何の隔たりもなく社長席が存在するところに風通しの良い社風を感じました。

#1 PG(プログラマー) N様

知人の紹介をきっかけに事務職で入社したNさん。一般的な事務作業の他に、システムの動作チェックもされていたそうです。PGではないからこそ、使用する人の目線で細かくシステムの動作チェックができ、先入観なくテストできるからこそ、PGには思いもよらない不具合を見つけることが強みと感じて取り組んでいらっしゃったそうです。

事務職も大切なお仕事である一方、IT企業であるSIAに所属する中でシステム作りに直接携わることが会社への貢献になり、また、プログラミング技術を身につけることは自分自身のキャリアアップになると考え、未経験からPGに転向されたそうです。未経験だからと甘えずに、わからないことは自分で調べて考えて仕事を進める努力、どうしてもわからないときは教えてもらいながら、日々の業務に取り組まれているそうです。PGの楽しさについては、「自分がプログラミングしたシステムが思ったとおりに動いたときがうれしい」とおっしゃっていました。

そんなN様が仕事で心がけていることは「できるだけバグをなくす」「同じことを何度も聞かない」。未経験からPG転向のN様だからこその思いが印象的なお話でした。

#2 SE(システムエンジニア) K様

業界キャリアの長いマネージャーのK様。普段のお仕事はプロジェクトの進行管理やお客様との交渉など多岐 にわたるそうです。ITに詳しくない私たちが聞いてもPGやSEの仕事がとても魅力的に感じられるほど楽しそうにお話される姿が印象的でした。

あまりにも生き生きとシステムのお話をされるので、「マネージャー業務ではなく、システムを作る業務に戻りたい気持ちはないか」と質問をぶつけてみました。K様は、ITの業務はものすごい速さで技術進歩していくことに言及され、若い人の方が新しいことを習得して反映させることが早いので、「得意な人がやった方が仕事は円滑にまわる」こと、そして経験があるからこそご自身にしかできない仕事に従事することの必要性をお話しされました。

K様のお話から自分のやりたい業務から離れることがあっても、組織が必要とする役割に徹することの大切さを学ばせていただきました。

#3 営業 M様

専門職でないにも関わらず、システムのことをスラスラと説明されるMさん。もともとIT業界に興味があったわけではないけど、紹介された縁で入社することになったそうです。未経験の業界に入り、周囲の求めにこたえるよう仕事を積み重ねる中で必要とされる人材となり、自分自身のキャリアアップを実感されているとのお話をいただきました。

そんなM様が営業をする上で大切にしていることは、お客様にとって最善を提案すること。当たり前のようですが、コストと機能のバランスからお客様にとって最適を提案することは、現在の環境で可能なことを提案することなどもあるため、直近の受注に繋がらないこともあるそうです。しかし、目先の利益を追求せず、お客様の注文相談に真摯に対応することの方が、長い目で見ると信頼が上がり、次のお仕事につながっていくことを確信されていました。

誇りをもって営業職に従事するM様のお話から。お客様と直接接する営業職は、自分自身が大切にしている価値観と乖離がないか、という視点も職場選びで大事な要素であることを感じました。

# おまけのお話 ‘検索力’が大事

PGのN様のお話にもあったように、わからないことは自分で調べて進めていきます。ネット上には様々な情報があり、自分の求めている情報にピンポイントでアクセスするためには、語彙力の豊富さ、検索ワードの組み合わせセンスなどのコツが必要だそうです。欲しい情報にアクセスすることができる社長の検索力を称えて(?)「社長だけみんなと違う検索エンジンを利用している説」というオチ(?)に思わず笑ってしまいましたが、これからはどの業界で働くにしても「検索力」を身につけておくことが役立つスキルになりそうですね。

見学会参加者の方々からは「見学前はPCがずらりと並んで黙々と作業をする職場だと思っていたが、イメージと違ってコミュニケーションがある職場だった」「働いてみたいと思える会社だった」などの感想をいただきました。みなさん一様にイメージしていた「IT企業」との違いをたくさん感じる職場見学会だったようです。

SIA株式会社の社員の方々のお話から社会がよりよくなるためのシステムを作るという共通目的をもつことでの働きがい、円滑に仕事を進めるための「コミュニケーション」の大切さ、組織の一員として働く中で自分自身が成長することの期待や実感のすばらしさを学ぶことができました。

興味のある会社に出会ったら、そこで働く方々がどのような思いで組織に所属し、働いているのかということに着目してみると、就職先を選択するときのヒントのひとつになるかもしれませんね。

SIA株式会社のみなさま、職場見学会ご参加のみなさま、素敵な職場見学会になりました。

ありがとうございました!

リンク*************************************

SIA株式会社(https://www.siainc.jp/)(▸外部サイトへ移動します)

若年者就労支援室「あんだんて」は下記の事業を委託により運営します。

1 社会参加支援等プログラム運営業務委託(フリースペース一部運営、あんだんてコミュニティ運営)

受託者:株式会社キズキ

2 学習支援プログラム運営業務委託(あんだんてラボ運営)

受託者:株式会社キズキ

3心理カウンセリング等事業運営委託(心理カウンセリング、「紬の会」運営)

受託者:特定非営利活動法人CNSネットワーク協議会

デジタルネイティブ世代の子ども・若者と親世代の大人たちではネットに対する信頼感も価値観もまったく異なります。その世代間にある“ズレ“について丁寧に解説していただいた上で、わたしたち大人が子どもを守るためにすべきことをわかりやすく教えていただきました。

大人が理解し、子どもが理解できるように教え、子どもが理解できたら見守りながら使う・・実は、「刃物の使い方」も「自転車の乗り方」もそうやって教えてきたはずなのに、ネットだけは別物になっていなかっただろうか・・そんな風に考えさせられるご講演でした。

■公的機関によるインターネット関連情報サイト■========================

★厚生労働省 「SNS相談事業」(▸外部サイトに移動します)

★消費者庁 「消費者ホットライン」(▸外部サイトに移動します)

★法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」(▸外部サイトに移動します)